2022年7月26日,植物保护学院作物病虫害监测与治理团队在国际著名学术期刊Plant Physiology在线发表了题为“Glutathione S-Transferase Interactions Enhance Wheat Resistance to PowderyMildew but Not Wheat Stripe Rust”的研究论文,通过蛋白组测序揭示了小麦响应条锈菌和白粉菌侵染的异同,进一步解析了谷胱甘肽硫转移酶TaGSTU6通过与含胱硫醚β合酶(CBS)结构域的蛋白TaCBSX3互作正向调控小麦对白粉病的抗性,但对条锈病没有作用的分子机制。

条锈病和白粉病是世界范围内严重危害小麦生产的两种重要真菌病害,分别由专性寄生菌Puccinia striiformis f. sp. tritici(Pst)和Blumeria graminis f. sp. tritici (Bgt)引起。培育和利用抗病品种是防治病害最经济、有效和对环境安全的措施,然而由于病菌毒性的频繁变异导致品种抗性“丧失”,从而引起病害周而复始的流行危害。解析小麦抗病性分子机制,可以为小麦抗性利用和品种遗传改良提供理论依据和重要资源。前人通过转录组测序表明,小麦高抗品种受Bgt侵染后比Pst侵染激发更多的基因和通路,而小麦受Pst和Bgt侵染后蛋白水平的响应是否相似目前尚不清楚;此外,谷胱甘肽硫转移酶参与植物对生物和非生物胁迫的响应,但其介导小麦对条锈病和白粉病的抗性调控机制亦不明确。

小麦品种兴民318(XM318)兼抗条锈病和白粉病,本研究利用串联质量标记(Tandem mass tags,TMT)技术对XM318-Pst(CYR32)和XM318-Bgt(E09)互作组合分别进行了蛋白质组学分析,共鉴定到741个差异表达蛋白(DAPs)。生物信息学分析表明,包括抗氧化活性和免疫系统过程等一些功能类别在XM318-Pst和XM318-Bgt的互作中表现明显差异。有趣的是,仅有42个DAPs对Pst和Bgt的侵染都有响应。依据表达倍数随机选取12个DAPs进行RT-qPCR分析,其中11个mRNA表达水平与其蛋白质表达水平基本一致。综上,小麦分别受条锈菌和白粉菌侵染后,在激素响应和蛋白激酶活性及抗性相关蛋白等方面均存在差异。

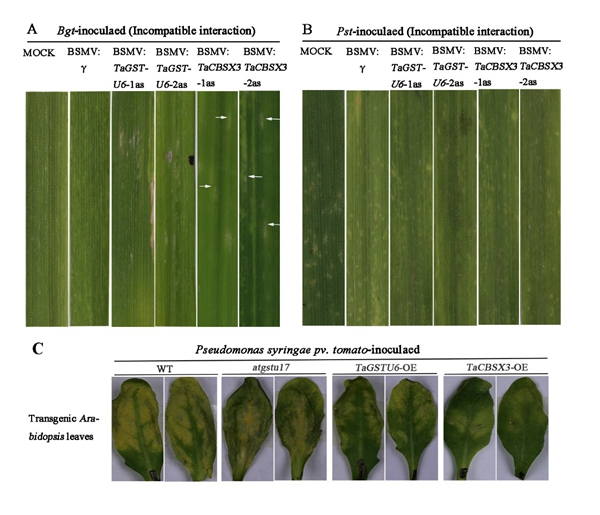

TaGSTU6在XM318-Pst和XM318-Bgt互作中均被诱导表达,但在XM318-Pst中下调表达,在XM318-Bgt中上调表达。利用病毒诱导的基因沉默敲除TaGSTU6后,小麦对白粉病的抗性明显减弱,但对条锈病的抗性没有明显影响。利用Y2H、BiFC、Co-IP、Pull-down和LCI技术证实TaGSTU6与TaCBSX3互作。敲除TaCBSX3亦显著降低了小麦对白粉病的抗性,对条锈病的抗性无明显影响。在拟南芥中过表达TaGSTU6与TaCBSX3,均增强了拟南芥对丁香假单胞菌(Pseudomonas syringae pv. tomato, Pst DC3000)的抗性。通过内源激素水平测定,发现水杨酸的积累对TaGSTU6和TaCBSX3介导的小麦对白粉病抗性至关重要,因此推测TaGSTU6和TaCBSX3互作可能通过SA途径增强小麦对白粉病的抗性,而对条锈病没有作用。

沉默TaGSTU6和TaCBSX3后小麦对白粉病和条锈病的抗性表型及过表达后拟南芥对PstDC3000的抗性表型

植物保护学院王保通教授和李强副教授为论文共同通讯作者,博士生王峭为第一作者,程蓬副教授、博士生靳鹏飞和硕士生郭梦莹参与了该项工作。该研究得到国家重点研发计划(2021YFD1401000)、国家自然科学基金(32072410)、教育部111项目(B07049)和陕西省自然科学基金重点项目(2019JZ-17)的资助。

西北农林科技大学

西农深圳研究院